Herzlich willkommen!

Sie schreiben ein Buch oder ein Theaterstück? Sie arbeiten an einem Drehbuch oder an einer Kurzgeschichte? Glückwunsch! Schreiben ist eines der schönsten Dinge der Welt! Aber es ist auch eine der einsamsten und schwierigsten Beschäftigungen, wenn man alleine vor seinem Text sitzt, ohne Hilfe, ohne Unterstützung.Das will Tatort-Schreibtisch ändern!

Von den Profis lernen – das ist die Logline unserer Autoreninitiative. Erfahrene und erfolgreiche Schreib-Profis berichten auf dieser Webseite von ihrer Arbeit und verraten Ihnen Tipps und Tricks, mit denen Sie auf dem Buchmarkt oder im Drehbuchgeschäft erfolgreich sind.

weiterlesen

Profiautoren als Ratgeber

Hilfe durch das Autorenpaten-Programm

Im Autorenpaten-Programm von Tatort-Schreibtisch haben Sie die Möglichkeit, sich für Ihr aktuelles Schreibprojekt eine professionelle Autorin oder einen erfolgreichen Autor als Ratgeber an Ihre Seite zu holen. Das Angebot reicht vom Info-Gespräch über die fachliche Einschätzung Ihres Manuskriptes bis zur Beratung bei Ihrer Verlags- oder Agentur-Bewerbung. Alle Autorenpaten sind erfahrene Schreib-Profis, die ihre Texte erfolgreich in Verlagen veröffentlichen, häufig preisgekrönt sind und z.T. auch als Dozenten lehren. Tatort-Schreibtisch ist Partner von Woobooks. weiterlesen

Autorenpatin der Woche

Gudrun Lerchbaum schöpft die Inspiration für ihre unverwechselbaren Geschichten aus einem ereignisreichen Leben...

Gudrun Lerchbaum

Autorenpatin für ProsaGudrun Lerchbaum schöpft die Inspiration für ihre unverwechselbaren Geschichten aus einem ereignisreichen Leben...

weiterlesen

Tatort der Woche

Das ist der Blick von meinem Schreibtisch. Den mag ich besonders, wenn ich hier sitze und schreibe. Vor allem bei schönem Wetter, denn dann hat man einen fantastischen Blick über Aachen und das Gefühl, man "schwebt über den Dingen"...

Über den Wolken

von Stefanie HoeverDas ist der Blick von meinem Schreibtisch. Den mag ich besonders, wenn ich hier sitze und schreibe. Vor allem bei schönem Wetter, denn dann hat man einen fantastischen Blick über Aachen und das Gefühl, man "schwebt über den Dingen"...

weiterlesen

Frage der Woche

Was sind eigentlich Plot Points?

von Mischa Bach

Die gute Nachricht vorweg: Jede funktionierende, spannende Geschichte

hat Plot Points, weshalb sie auch jeder von uns kennt – selbst, wenn

manch Autor meinen mag, Plot Points seien ungefähr so schwer zu erkennen

wie der G-Punkt.

weiterlesen

Tatort-Schreibtisch-Buch der Woche

Niklaus Schmid: "Müntefering singt"

Feinkostläden statt Aldi, Malediven statt Baggersee. Mit Hartz IV ist das nicht drin. Doch Ellie hat einen Plan: Wir schnappen uns einen Promi und fordern Lösegeld. Kleinganove Ulf hat Bedenken, Leibwächter und so... weiterlesen

Schreibregel der Woche

© Autorenfoto: Hocky Neubert

Manchmal fehlen einem glatt die Worte. Die Konfrontation mit bodenloser Frechheit, der Anblick atemberaubender Schönheit, es gibt viele Gründe für akute Sprachlosigkeit. Das Gefühl ist schneller als der Geist. Man empfindet eine Wirkung und kann im Sekundenbruchteil ahnen, ob das positiv oder negativ ist. Warum genau das so ist, erfasst man oft nicht. Eine präzise formulierte Beschreibung dieser Empfindung könnte einem helfen, sie noch besser zu verstehen...

Nichts und niemand ist unbeschreiblich

von Jan Schröter

© Autorenfoto: Hocky Neubert

Manchmal fehlen einem glatt die Worte. Die Konfrontation mit bodenloser Frechheit, der Anblick atemberaubender Schönheit, es gibt viele Gründe für akute Sprachlosigkeit. Das Gefühl ist schneller als der Geist. Man empfindet eine Wirkung und kann im Sekundenbruchteil ahnen, ob das positiv oder negativ ist. Warum genau das so ist, erfasst man oft nicht. Eine präzise formulierte Beschreibung dieser Empfindung könnte einem helfen, sie noch besser zu verstehen...

weiterlesen

Autoren live: Tatort-Schreibtisch-Hörbuch der Woche

Peter Godazgar: "Der tut nix, der will bloß morden!"

Ein Einbrecher mit Hexenschuss, ein fanatischer Toilettenpapiersammler, zwei Dumpfbacken, die eine Sex-Hotline für Damen mit gehobenem Anspruch eröffnen: Es sind, gelinde gesagt, etwas schräge Typen, die Peter Godazgars Short Stories bevölkern... weiterlesen

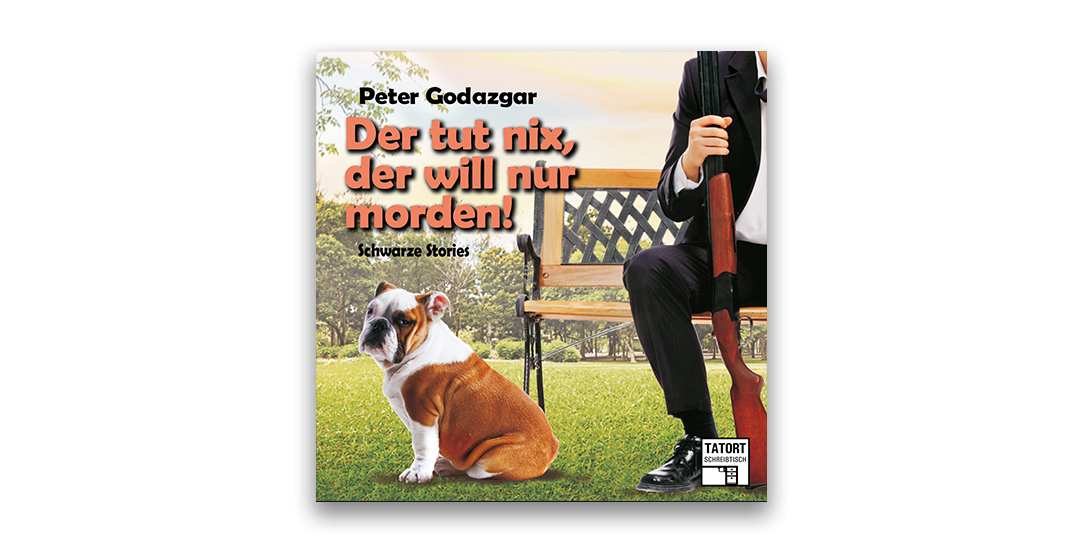

Tatort-Schreibtisch-Autor der Woche

Smart kommt er daher – ein Typ, der im Polohemd eine ebenso gute Figur macht wie im Anzug. Businessman oder Abenteurer, Ganove, Gangster, Gentleman – Arnd Federspiel kann das alles als Schauspieler spielen, glaubwürdig, ernsthaft, als Hauptrolle oder als komischer Sidekick...

Arnd Federspiel: Immer volles Programm

Ein Autorenportrait von H.P. KarrSmart kommt er daher – ein Typ, der im Polohemd eine ebenso gute Figur macht wie im Anzug. Businessman oder Abenteurer, Ganove, Gangster, Gentleman – Arnd Federspiel kann das alles als Schauspieler spielen, glaubwürdig, ernsthaft, als Hauptrolle oder als komischer Sidekick...

weiterlesen

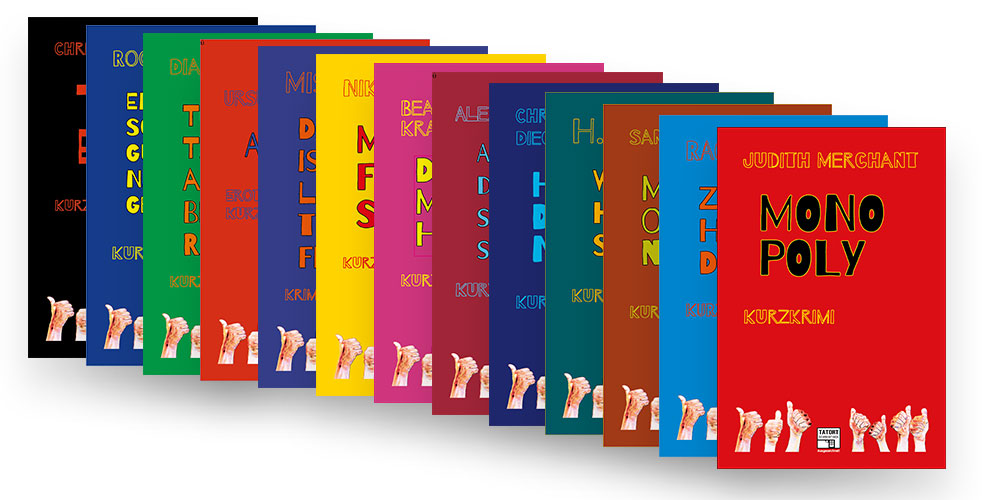

Exklusiv nur bei "Tatort-Schreibtisch":

Bücher kostenlos lesen und hören

"Tatort Schreibtisch" ist eine Initiative des Kick-Verlages, der sich der Leseförderung von Kindern und Jungendlichen sowie der Autorenförderung verschrieben hat. Im Rahmen dieser Förderprogramm ermöglicht "Tatort Schreibtisch" auf seinen Webseiten, alle Bücher aus seinem Programm kostenlos zu lesen und zu hören.

Um dieses exklusive und einmalige Angebot anzunehmen, brauchen Sie nur ein kostenloses Tatort-Schreibtisch-Konto zu eröffnen, um sofort danach auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Computer alle Bücher und Hörbücher lesen zu können. Die ersten 40-50 Seiten oder die ersten 45-60 Minuten sind immer kostenlos, danach werden Sie gebeten, von "Tatort Schreibtisch" z.B. auf ihrem Social Media Account zu berichten, als Dankeschön schalten wir Ihnen weitere Abschnitte des jeweiligen Buches frei.

Hör- und Lesestoff finden Sie hier:

Fragen und Antworten - sofort!

Facebook-Gruppe bietet Forum für den direkten AustauschMitglieder der Facebook-Community haben ab sofort die Möglichkeit, mit vielen der Autorenpaten aus dem Tatort-Schreibisch-Patenprogramm direkt in Kontakt zu treten. In der Gruppe "Autoren-Tipps und Tricks" können Schreib-Interessierte Fragen stellen, die von den Profi-Autoren und -Autorinnen beantwortet werden.

Hier geht es zur Facebook-Gruppe

Eine Bühne für Ihre Projekte

Hier geht es zur Tatort-Schreibtisch-Community

Entdecken Sie die Community von Tatort-Schreibtisch

Tatort-Schreibtisch ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Texte mit Hilfe von Profis weiterentwickeln können. Die Tatort-Schreibtisch-Community bietet allen Teilnehmern der Autorenpaten-Programme ein Forum, Ihre Projekte interessierten Verlagen und Redaktionen vorzustellen. Dies ist ein kostenloses Angebot von Tatort-Schreibtisch (das Sie in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen). Auf den Seiten der Community finden Sie außerdem Erfahrungsberichte von Teilnehmern, die das Autorenpaten-Programm erfolgreich abgeschlossen haben.Hier geht es zur Tatort-Schreibtisch-Community